アンティーク考

アメリカン・コスチューム・ジュエリーの女王

ミリアム・ハスケル

アメリカン・ドリームに向けて

1930年代から1950年代、世界中が激動していたその時代、世界のトップにのし上がったアメリカという国でコスチューム・ジュエリー界のトップにのし上がった女性がいた。

ミリアム・ハスケル。

インディアナの片田舎から$500を握りしめ、輝くジュエリーを次々と世に送り出し、素敵な男達と浮き名を流し、輝かしい人生を送った。そして悲惨に死んでいったのである。

1899年といえば、今から120年前の事になる。この年の7月1日、アメリカはインディアナ州でひとりの女の子が生まれた。インディアナ州の片田舎、カンネルトンという聞いたことのないようなその町は、山も谷も海もなく、ただ平坦なばかりの地形で、特別風光明媚な名所もなく、特別な産業も見あたらない。あるのは、どこまでも続くとうもろこし畑だけ。そんなサエない田舎町で生まれたのは、やはり特別美人でもなく、特別きわ立った才もない茶色い髪に黒い目の、ただのありふれたサエない女の子だった。

父も母もユダヤ人で、ロシア、東ヨーロッパからそれぞれ若くして移住し、小さな商店を営んでつつましく生計を立てていた。

4人兄弟の長女である女の子は、家の手伝いをしつつ、人並みに高校を出、やがてシカゴの大学へと入学した。

しかし、彼女が大学生活を3年間送った頃、人生をがらりと変えてしまう、人並みはずれた決心をするのである。

この、ごくありぶれた平凡な女の子の、いったいどこにそんな情熱が隠されていたのだろう?

彼女の胸の内には希望と欲望と願望が充満し、そして鬱積し、それが一度に破裂して、まるでほとばしるように自身を突き動かしたのだろう。

父親はそんな彼女の可能性を信じ$500という大金をポンと貸してやるのである。

ミリアム・ハスケル、若干21歳。アメリ力大陸を東へ。

その昔、開拓者達はフロンティアを掲げ西に向かって進んだけれど、ミリアムはその逆に向かって、花の都ニューヨークへ。彼女のアメリカン・ドリームに向けての第一歩はここに始まったのである。

当時の$500という金額がどの位の価値なのか、確かな事はわからない。

日本の場合、大正の頃には50円で家が買えたとか、昭和に入っても、タクシーがどこまで行っても1円だったというが、アメリカの場合はここまでの価値の違いはないだろう。しかし、つましい商人の父親が20歳になったばかりの娘に持たせたお金である。どんなにふんばっても今でいう百万円程度の金額に違いない。そして彼女は、このお金を使ってマックアルペンというホテルの中に自分のブティックをオープンしてしまったのである。

謎だらけのミリアム・ハスケル

と、ここまで書いてひとつお断りしておく必要がある。ここに紹介するミリアム・ハスケルについては、実は確かな資料というものがあまりにも乏しい。だから、あくまでも想像の域を超えない記述が多いのである。

アメリカン・ドリームを女手ひとつでつかみ取り、ジュエリーの世界に新風を巻き起こし、「コスチューム・ジュエリーの女王」とまで言われた彼女について、確かな記録が残されていないというのも不思議な気がする。ましてや彼女が死んでから、40年ほどしかたっていないのである。それでもミリアム・ハスケルという女性は謎なのである。

それはこれから述べる彼女のすばらしい栄光の日々と、そしてそれに反して悲しくなるような哀れな終末に関係しているのかもしれない。

今まで彼女について書かれた本はわずかに数冊である。

それが20年ほど前になって、今もこの文章で参考にしている「ザ・ジュエリー・オブ・ミリアム・ハスケル」という本である。

この本はハスケルのコレクターにとって待望の本だった。しかし読み比べてみると、驚いた事に数多くの謎があるのだ。

例えば、作品のサインひとつにしても、10年位の誤差が平気で出てくるのである。どれが正しいのか、確かな証拠は何もない。

ミリアム・ハスケルの数多い作品に反して、残されているカタログとかプライスリストはほとんどない。ジュエリーの製作年代を明らかにするために部品ひとつを取り上げてみても、1960年代に入ってから1930年代のストックを使っていたりする。だからその製作年も特定できない始末である。

アメリカのアンティーク好きなら誰もが知っているミリアム・ハスケル・カンパニーという会社は、1924年に設立されているのに、ワシントンの登録事務所に正式に名前を申請したのは創立者であるミリアムが死んでから7年もたった1988年のことなのである。

だから登記上から調べようにも、ミリアムについてはわからない。前記した本も、彼女に関係した人達のまた聞き、またまた聞きや、そのまた聞きでなんとも不確かこの上ないのである。

だから、ここに書いてあることも、あらゆる部分で曖昧である。しかし、彼女の残した数々の目を見張るようなすばらしい作品が、今も人々を魅了しているのは事実である。

何はともあれ、単身ニューヨークに出た彼女は幸運にもすばらしい場所に小さなブティックを出したのだった。

当時、つまり1920年頃のアメリカは、経済成長まっただ中にあった。

1918年に終った第一次大戦は、世界経済の流れも大きく変えていた。そして世界のニューリーダーとしてトップに踊り出たのがアメリカなのである。

躍進を続けるアメリカでフランスの香りがするものを

正義と自由を掲げたアメリカは、華やかに星条旗を旗めかしながら走り出している。戦争という悲惨な、そして残酷で終りを知らない人間の行為は、同時に富める国をますます豊かにする。それが不思議だとも矛盾だとも思わず強者は繁栄に酔うのである。

またたく間にお金をつかんだ人々は古い時代を侮蔑し、破壊にかかる。新しい物に対する欲望はとどまることを知らない。特に、戦争という男達が表舞台に立っていた時代に、抑圧されていた女達のエネルギーは一挙にアメリカ中を満たしたのである。彼女達は、贅沢を愛し、それを自分自身の手で勝ち取るために働きはじめた。

それは自信につながり、自信は顕示となり、刺激を求め、そして、見せびらかすために自分を飾り、それに陶酔することの喜びを味わいはじめたのである。

その時代の流れに、ミリアム・ハスケルはスルリと身をすべり込ませた。

つまり、アメリカの女達が一番求めているものを与えたのである。

不思議なことだけれど、新奇を愛する人達は同時に、今捨て去ろうとしている伝統的な懐かしさにどうしても憧れてしまうものでもある。

それが彼女達にとってはヨーロッパ、特にフランスの匂いのするものだった。

ちょうどこの頃フランスで脚光を浴びはじめていたデザイナーがいた。ココ・シャネルである。

彼女は今までの宝石や貴金属を使った伝統的なスタイルを捨て去り、ガラスや卑金属などで作ったジュエリーを次々と世に送り出していたのである。これを、すなわちコスチューム・ジュエリーという。

本物という定義は難しいにしても、よく「本物の石」と言われる、ダイヤモンドやサファイア、エメラルドといった高級な石をさす。それらの「本物の石」をほとんど使用していないアクセサリーがコスチューム・ジュエリーなのである。だからガラスを使用したものはもちろん、安い水晶やガーネットはその範疇に入った。

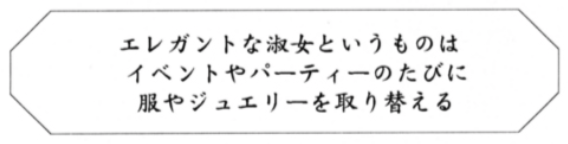

コスチュームとはもともと、服装とか舞台衣装、または着せる、などの意味があるけれど、コスチューム・ジュエリーは、その唯一の衣装(コスチューム) に合わせて作られたジュエリーという意味でひとつの単語として呼ばれるようになった。

コスチュームなんて流行があるし、どんどん変わってゆくものである。だから当然コスチューム・ジュエリーもどんどん変える必要がある。ひとつの服にひとつのジュエリー、そんな考えがこの名前の由来のようである。

だったらさぞ安いだろう、なんてすぐ考えがちである。ところがどうして、それがかなりの高級品なのである。

つまり素材ではなくそのデザイン、作り方に価値を認めているのだ。シャネルは自分のジュエリーを「リアル・フェイク・ジュエリー」と呼んだ。何て珍奇な呼び方だろう。「本物の、偽物の、ジュエリー」。けれど、この奇妙さを自然に受け入れてしまう程、これらのジュエリーは美しく、そして新しいものだったのである。

ミリアムはこのココ・シャネルに感銘を受けた。それは憧憬でもあり尊敬でもあった。

シャネルは美しかった。女としてはもちろん、ひとりの人間として強く美しい。その彼女の生き様はこれからはばたこうとするミリアムに勇気と刺激を与えてくれた。

一説にはアルペンホテルに店を出すように勧めてくれたのもシャネルだったと言われている。ミリアムはいちはやくコスチューム・ジュエリーを仕入れた。シャネルのものはもちろん、フランス臭が香水のようにプンプン匂ってくる品ばかりを集め、彼女のブティックに飾ったのである。

彼女の店は、たちまちアメリカの飢えた女性達の心を潤し、評判になった。そんな彼女の店に、つつましやかに、それでいて堂々と掲げられていた看板にはフランス語でこんなことが書いてあった。

何て贅沢で、何て傲慢で、そして、何て魅惑的な響きだろう。

まさに消費社会の先駆け、使い捨て文化の象徴のような言葉である。

彼女はこのブティックに、自分で作ったジュエリーを並べてあったと言われている。しかしこれには諸説もある。というのもミリアム自身は自分の手でジュエリーを作る作業をした形跡はないのである。ただミリアムには希有のデザイン的な閃きがあった。加えて彼女には人々の求める美に対する欲求を満足させるだけの洞察力があった。

フランク・ヘスとの出会い

才能は才能を呼び、それを見分ける。ミリアムはその才能でフランク・ヘスという天才デザイナーを見いだしたのである。

ミリアム・ハスケルと言われる作品のほとんどは、このフランク・ヘスというデサイナーが作り、後にはロバート・クラークという人に継承している。

フランク・ヘス、彼はインテリアデザイナーだった。

ミリアムは毎朝毎晩、マックアルペンホテルのブティックに通う道すがら、マーシーというデパートのウィンドウを見つめていた。その吸い寄せられるように美しいウィンドウの飾りに魅せられた彼女は、ある日そのデザイナーに声をかけたのである。

「私の店で、私のジュエリーをデザインして下さらない?」

それがフランク・ヘスだった。

彼は美しい男だった?と思う。と思うだけである。なぜなら彼の外貌の記述はどこにもない。しかしこれだけ美しいジュエリーの数々を生み出すセンスを持っている男、美しくないはずもない。美しくあってほしい。まあ現実はその逆の方が多いけれど。

とにかくヘスはすばらしい才能を持った男だった。彼の生み出す美は見たこともない色彩を編み出す。憧れのフランスを彷彿させ、そしてそれを超越し、しかも新しい。

ミリアムは彼が眼前に繰り広げてくれる美しさを堪能し、それを型にすべく次々と製造させた。と言っても彼は決して自分で手仕事をするわけではない。ただ、色と形を組み合わせるだけである。どうやって?それがまたよくわからない。ヘスのデザイン画というものがほとんど存在しないのである。今、デザイン画として残っているものは、製作された商品の記録用として、また、ディスプレイ用としてラリー・オースチンという絵描きが水彩で描いたものだけなのである。

ラリー・オースチンが水彩で戦前のハスケルジュエリー(ヘスデザインのもの)を記録したり、ショールームの装飾用に描いたもの。後に水彩画にとってかわり写真を使用した。ラリー・オースチンはヘスの友人であり、水彩画の時代の後も、フォトグラファーとしてヘスのジュエリーの写真も撮り続けた。

ヘスの製作過程は少々特殊である。普通、ほとんどのデザイナーは製作前にデザイン画というものを描く。しかしこの天才はいきなり素材組み合わせというマジックをやってのけた。

それは思っただけでも何だかドキドキしてしまう光景である。

とりどりに広げられたビロードや絹の上に、また、カサカサとひだを作った様々な紙の上に、あるいは白い大理石のテーブルの上に、またあるいは滑らかな黒曜石の上に、冷たい色ガラスを置いてゆく。

光を乱反射させて輝く色ガラス達は組み合わせを変える度に、まるで違った表情に変わってゆく。ある時は叙情詩になり、散文詩になり、またある時はこぼれ落ちるメロディーのようにと。

ヘスは美しい白く長い指の第2関節を少しだけ曲げて、ガラスを並べ、色彩の世界をショーのように繰り広げる。

ゆったりとした椅子に腰をかけたミリアムは、それらのひとつひとつを酔うように眺め、「これ」「あれ」と小さくうなずきながらセレクトし、ヘスの織り成す色合わせを決定してゆく。

とまあこんなふうに、ロマンチックに神秘的。なんて想像をふくらませてしまうと、まるで悪魔でも呼ぶ儀式みたいになってしまうし、仕事の現場というものは厳しくて、こんな時間もかけていられないから、それはキビキビと機械的だっただろうけれど、とりあえずデザインの最終決定はミリアムがしていた。

この時の、彼女の感覚の鋭さ、閃きはきっとすばらしいものだったのだろう。この直感と言っていい決定がミリアム・ハスケルという名のコスチューム・ジュエリーを、アメリカのジュエリー界のトップへとのし上げたのである。

アシスタント達は、これらのデザインを忠実に職人達に伝達した。ヘスは職人達に完璧な彼の理想を実現させた。

それは当然ミリアムの要求だったけれど、それにしてもと呆れるくらい彼は正確さを求めた。

機械という人間の腕の代用にもなってくれるありがたい道具を彼はほとんど使おうとはしなかった。かろうじて使ったのは、金属に穴を開ける時くらい。あとは全て手仕事である。おまけに表の出来映えだけでなく裏の細工にもこだわった。少しでも違っているとやり直しである。この仲介の仕事は必ずアシスタントがこなしていた。ヘスは決して直接職人達と接しようとはしなかった。それが、まだ残っていた階級社会の習慣によるものなのか、それとも彼の過敏な神経によるものなのかはわからないけれど、異常な程の厳密さで守られていたのである。

ネックレスの止め金具は通常プレーンなものだが、ハスケルの場合は、止め金具にもパール、ミラーバックが使われ、花型や鳥型などに細工されている。

②ハンドメイドのガラスバロックパール

バロックパールはフランス語でbarogue、「ゆがんだ」という語源からきている。つまりきれいな球ではなく変形している。パールの間には必ず真鍮など金属のカラー(ワッシャー、スペーサーともいう) を入れてある。

③、④ワイヤー止めのミラーバックとワイヤー止めのシードパール

ミラーバックも爪止めしてあり、その下部の金属の部分を細い針金のワイヤーで固定してある。また直径2ミリ以下の小さなシードパールも穴を開けてワイヤーで固定してある。

⑤アジャスター(ガラスバロックパール使用)

アジャスターとは、ネックレスの長さの調節装置。この部分のパールとパールの間のどこにでも止め金具を入れて止められるため、長さを調節できる。

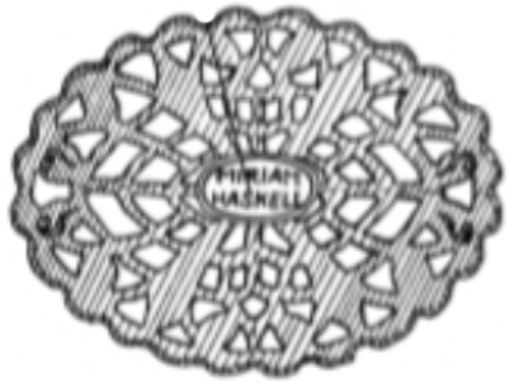

ハスケルのサインによる年代の特定は、いろいろと難しい問題が多い。

それは1988年に至るまでパテントオフィスに登録をしなかったことによる。

初期の商品にはサインが付いていないことは確かだが、サインを付けはじめた年代についての詳しい資料が残っていない。サインがある物のうちのほとんどはこのオーバル型で、型押しの活字体で書かれている。

他に、筆記体の物もある。また馬蹄型のものも存在していた。

サインの付いたプレートは、接着ではなく溶着によって本体に取り付けられていて、その後にジュエリー全体の金属部分の表面処理をしている。

だから、プレートも本体と同じ色合いに仕上がっているのが重要なポイント。

彼のこうした態度はたびたびミリアムに対しても同じだった。直接に意思を伝えなかったようなのである。こうなるとヘスの決して他人をよせつけない個人主義的な姿は、やはり冷淡に澄んだ目をした美しい男か、あるいは全くその逆であってほしいと願ってしまうのである。

そんなヘスをミリアムは愛した?かどうかはわからない。多分愛した?と思う。けれど、どんなに愛してもヘスはそれを受け入れる事はなかった。ヘスは男しか愛さないゲイだったのである。

ゲイと呼ばれ、自らも自負する彼等の、美への追求心にはすごいものがある。そこには妥協のない美が存在するのかもしれない。

ミリアムの栄光の日々の影にいつも見え隠れする悲しさは、愛を求め愛に飢えた、ヘスに対するジレンマが原因しているのかもしれない。どんなに愛しても決して手に入らない男ヘス。けれどどうしても自分には必要な男ヘス。

冷酷で、美しく、そして時に限りなく優しい男ヘス。

事実ヘスは驚くほどの優しさでミリアムに接していたこともある。後に傷つき、ボロボロになったミリアムを最後まで面倒を見たのはヘスなのである。

またヘスの優しさは、仕事面においてもどれ程ミリアムに貢献したことか。

例えば、1941年から1年間、ヘスは兵役についている。この時彼は、大変な仕事量をこなしているのである。それは自分がいなくても困らないようにとの配慮から、1年あっても製作しきれない程のデザインを残しておいたのである。

ミリアムとヘス、この2人の不思議な主従関係は、40年近くもの間、様々に形を変えながら、持続したのである。

しかしそこには、繰り返すけれど、男と女の熱い愛はなかった。愛を渇望するミリアムはどんどん別の所に愛を求めてゆく。

恋多き女ミリアム

実際、ミリアムの人生においては数多くの男達が登場している。

恋多き女の代表のような彼女がつきあった男達。それがまたすごい男ばかりなのである。

例えばジョン・・ハーツ ・Jr. 彼はレンタカーの世界的な大会社ハーツの御曹司である。この6歳下の大金持ちを初めとして、バーナード・ギムベル、彼は15ものデパートの大社長だった。

他にも劇場のプロデューサー、映画関係者と、そうそうたる面々が名を連ねているのである。けれどミリアムは本当に彼等を愛していたのだろうか?これがちょっと難しい。多分、魅力的な男達ばかりだったのだろう。しかしそれ以上に、利用価値のある男達だったのも事実だろう。

ミリアムには新しい事業を拡大する度に、別の男の影が見え隠れしている。

彼女にとっての愛は、溺れてメロメロになるものではなく、また仕事と両立できる割り切ったものでもなかった。要は仕事とごっちゃにしていたのである。

それが女にとってどれ程残酷で、どれ程キツく、加えてどれ程おもしろい事か。

女の時代だといわれている現在だってまだまだ根底の所には男社会がしっかりとある。デキる女に対して人々はまるでほめ言葉のように「男のような」という言葉を使う。

「女にしておくのがもったいない」

そう言われてデキる女が喜ぶと思っている人はまだ多い。

いかにウーマンリブのアメリカといったって70~80年近く前のことである。それにウーマンリブが台頭すること自体、女の地位が低いという証明に他ならない。

そんな時代にあって、結婚もせず、ミリアム・ハスケルという大看板を背負った彼女はひとりで生きているのである。

彼女のようなデキる女にとっての恋愛は、本当に難しいものだろう。

「男には目もくれないし、頼らないわ」なんて生き方もある「男とはスマートに情熱的に愛し合うけれど、そんなの仕事に関係ないわ」なんて生き方もある。また「女の武器を最大限に利用して、仕事も恋愛とからめて、大きくのし上がってゆくわ」という生き方もあるだろう。

ミリアムはこの最後の方法を選択したのかもしれない。この方法はともすると周辺の人々から一番非難をあびる。けれどまわりに何といわれようと、それを本当にこなせる女というのはやはりすごいのだろう。

けれど、ここで疑問に思うのだ。冒頭でも書いたように彼女は決して美しいと絶賛をあびる女ではなかった。

中肉中背の、どちらかといえば筋肉質でがっしりした体型。男達があこがれる金髪でもなく、ブルーやグリーンの透き通ったまなざしも持っていなかった。そんな彼女のどこに男達はひかれたのだろう?彼女の内からあふれる自信に満ちた輝きなのだろうか?それとも生まれながらに男を引き寄せる何かがあったのだろうか?

永遠に答えに出ない問いではあるけれど、女性の美しさとは一体何なのだろう。容姿の端麗さは確かにあるけれど、内面は必ず外見に表れる。それは知性であり、強さなのだろう。孤独に立ち向かいひとつの時代を生き抜いた彼女の輝きは、充分に人々を魅了してやまないものだったはずである。

ここに前記した「ザ・ジュエリー・オブ・ミリアム・スケル」 という本 がある。ミリアムが30歳の頃の写真が載っている。少し丸みをおびた鼻を持つ、平凡な顔の女性である。

おかしな事に、ミリアムの写真は、めったにお目にかかれない。仮にもミリアムは一時期において、アメリカではジュエリーの女王とまで言われた有名人である。

ほぼ同時期のココ・シャネルがあんなにも多くの写真を残しているのにである。

そういえば彼女はあまり雑誌にも登場しなかった。彼女を愛し求める男性は数多くいたけれど、もしかしたら彼女は自分の容姿に対して、いつもコンプレックスがあったのかもしれない。そして、いつも葛藤を繰り返していたのかもしれない。

ミリアムは人目を引く華麗さを誇っていた。男達からチヤホヤされ、浮名を流しつづけていた。けれど実生活では、質素で堅実だった。

狂信的なくらい健康に気をつけ、果物や野菜ばかり食べる、まるで菜食主義者のような人なのである。それでも彼女は男をとっかえひっかえし、まるで手玉に取るかのようにふるまっていたのである。

彼女を取り巻く環境は、映画女優やモデル、金持ちの女達の華やかな世界である。ミリアムは、素材やアイデア、商品の仕入れのために、世界中を旅している。特にパリにはよく行った。当時のパリと言えば芸術の宝庫。有名なアーチストや知識人が集まり、パイプなんぞをくゆらせて気取っている。ミリアムはそんな彼等をも魅了している。

華やかな人々。

もちろんそれらの、どのひとりをとり上げたって、ひと皮むけば、まる裸でスッピンの、孤独な人なのだけれど、個人が集団となった時に醸し出す雰囲気は派手で華麗。その中にいて、片田舎の、ちっぽけな商店の娘であるミリアムは、ジュエリー界の女王として、そして次々に仕事を拡大するアメリカのデキる女の代表のような顔をして人々の上に君臨し、アバンチュール真最中の素敵な男にふんわりと高級コートを着せてもらっていたのである。

コスチューム・ジュエリーの女王ミリアム

アメリカもそうそうバカさわぎできない時代になってくる。世界中を震憾させた大恐慌時代の到来である。

それは、1929年10月24日、ニューヨークのウォール街の株大暴落に始まった。

むちゃな資本主義のひずみが付けとしてドンと回ってきたのである。経済活動はほとんどマヒ状態。アメリカには1931年、失業者が1500万人以上いた。

だからミリアムの会社だってそりゃあ大変だったと思いきや、彼女はけっこう涼しい顔してやりすごしたのである。

どんなに透き通った水であろうと、ドロドロの水であろうと、変わらず油は光を浴びてギラギラと水面に漂っている。それと同様、どんなに経済がメチャクチャであろうと、どこ吹く風と知らんふりをしている金持ちはいるのである。

ミリアムはちゃっかりその人達を相手に恐慌真っただ中の1930年には別の店をオープン。

そして1933年にはでっかい工場兼ショールームをオープンした。

ここなど優に従業員の60人働けるようなスペースだったという。

この時代は、まさに映画の全盛期である。銀幕に現れるハリウッドの女性達が流行に影響を及ぼし、トレンドを作りだしている。そんな女優のひとり、ジョン・クロフォードは、ミリアム・ハスケルの大ファンだった。

彼女が死んで、その所持品をオークションにかけた時、人々は品数の膨大さと共に彼女がいかにこのジュエリーに愛着を持っていたかに驚いたものである。

ジョン・クロフォードは、ミリアム・ハスケルのジュエリーをひとつひとつ箱にしまい、そこには買った日付、プライスを全て几帳面に書き印していたのである。

ミリアムの生活は確かに華やかだった。この頃のことを彼女の甥が話している。

フロリダでミリアムと共に休暇を過こすことになった彼は彼女を駅まで迎えに行った。アメリカの誇る列車、オレンジ・ブラッサム・スペシャルから降り立った彼女の荷物は山のようで、1台のタクシーでは乗せきれない量だったという。

ミリアムにはお金もあり、地位もあり、大金持ちのボーイフレンドもいた。大きな家もあり、彼女にかしずく人達ばかりがまわりにいる。

商売も強気で、買い付けにくる業者には、まとめて$500以上じゃないと売らなかった時もある。ニューヨークに出てきた時、握りしめていた金額と同じという所がおもしろい。

彼女のジュエリーはアメリカだけでなく、ヨーロッパでも引っぱりだこで、ロンドンのハーバーニコルやハロッズといった有名どころのデパートのバイヤーも、彼女を追い回していた。それでも彼女は「売りたくないわ」と高飛車で、バイヤー達は彼女の承諾が出るまでしつこくお願いしなければならないという有様。

贅沢な人に贅沢なものを売るには自分も贅沢でいる必要があるのかもしれない。

「何でお金を銀行の冷たい石の中に置いておくのよ」などと豪語しながら使うお金は湯水のごとく。それでも彼女の会社は順風満帆だったのである。

彼女はまた、慈善事業にも熱心だった。それが慈悲の心なのか偽善なのか、はたまた税金対策なのかはわからないけれど、それによって彼女の人気が上がっているのは事実のようである。

1937年のことである。彼女は画期的なまでに有名になった。彼女の生まれ故郷である、インディアナ州の南境を流れるオハイオ川が氾濫したことがある。雨は3週間降り続き、街中が水びたしとなり、25,000人以上が被害を受けた。下水のシステムはマヒし、腸チフスが蔓延したから、赤十字だって大わらわの騒ぎである。

ここにミリアムは名乗りを上げた。彼女は自分のお金で列車をしたて、毛布、食料に薬、衣類を満載して急送し、それでも満足せず、裕福な客から寄付を募って2度目のワゴンを送ったのだった。文字通り故郷に錦を飾ったのである。

ミリアムは、プライドも高かった。ヨーロッパに行った時のことである。もちろん豪華客船である。その時彼女は往復チケットを持っていた。けれどその船では、ユダヤ人であるというだけで、いい顔をされなかった。それで彼女は帰りにはその船に乗らなかったという。

ユダヤ人としてユダヤ教徒の両親を持ち、その割にはあまり厳粛なユダヤの精神を持ち合わせていなかったというけれど、第一次大戦後、戦渦をのがれてアメリカにやってきたユダヤ人達を多く雇い入れ(ユダヤ人はジュエリーの仕事など手先の細かな仕事に従事していた人が多く、会社にとっても得策だった)、後にはロシアにいるユダヤ人のための義援金集めに奔走したりと、どうしたって抜け切れないユダヤ人としての気質があったりもする。

プライドというのは時にコンプレックスの変形なのかもしれない。そして彼女の場合はそれが顕著だったのかもしれない。

それは彼女の生き様のいろいろな所に顔を見せる。愛にしてもそれはいえる。指おり数えきれない素敵な男達を取り替えた彼女。けれど彼女は実はレズだった、なんて話もある。いいや、バイ・セクシャルだった、なんて話もある。

彼女を悪く言う人の中には「実はミリアムは娼婦で、その道でたんまり金を稼いでいた」などという噂を立てる人までいた。

妬みなんてどこにでもある。強い女は、それを平気で受けとめる。けれどミリアムは本当に強かったのだろうか?

世界は第二次世界大戦に向かって着々と歩を進めていた。世の中はキナ臭く、ジュエリーどころじゃなくなってくる。

それでもやっぱり会社は成績良好。ミリアムの時代感覚は、とぎすまされ、時流に乗り、女達の渇望を満たし続ける。

ミリアムは、愛国心に燃え、勝利をたたえるジュエリーをヘスにデザインさせた。それは真っ赤な花だったり、星を型どったものだったりと、いかにもアメリカという国において勇気のみなぎりそうなモチーフのものだった。ルーズベルト大統領婦人だって胸につけ、アメリ力中に広がってゆく。

ついにはイギリスにまで渡り、エリザベス女王だってつけたのである。

壊れ始める女王

けれど本当は、ミリアムは恐怖に震えていた。

彼女のドイツという国に対する畏怖は根深く、しこりのように身体の真ん中に居すわり、彼女を支配していた。

ドイツに攻撃されると、アメリカは必ず滅びると信じていたのだ。どうしてそんなにおびえる必要があったのか?確かな理由はわからない。彼女がユダヤ人だったからかもしれない。彼女自身にだってわからなかっただろう。

とにかく恐かったのである。彼女はもっているもの全てを売り出した。家だって売ってしまって、アパートに引っ越してしまう程である。

その頃のことである。年代でいうと1942年、つまりミリアムが43歳になった時、彼女のボーイフレンドの筆頭だったはずのジョン・D ・ハーツ・Jr.がいきなり有名な女優、ミルナ・ロイと結婚してしまった。

彼は、美人でセクシーな女に鞍替えしてしまったのである。ミリアムは、ポイと捨てられてしまったのだ。

彼女がこの御曹司をどれだけ愛していたかは別としても、女にとっての愛はしばしば、イコールプライドだったり嫉妬だったりする。憎悪が愛の場合もあるし、その逆もある。

それでもミリアムは強くたくましく、精力的に活躍していた… かに見えた。

しかし、時に、妙な言葉をつぶやくようになった。いきなり突飛な行為をするようになった。何かが少しずつ変になってきた。少しずつ彼女は壊れはじめたのである。その時ヘスはいなかった。もうすぐ帰ってくるはずの彼はまだ兵役から戻ってきてはいなかったのである。

それが直接彼女の心理に影響したのかどうかはわからない。とにかくミリアムは「逃げなければ」と思った。

だけど何から逃げたかったのだろう?それを一番知りたかったのはミリアムだった。

菜食主義の度合はますます増し、ついにはほとんどのものを食べなくなった。食品添加物を異常に恐がった。時には公園に1日中いて、鳥と話したりもする。

それでも会社は実績を上げ続けたのである。世界中からの素材を集めた、美しいコスチューム・ジュエリーの売り上げは戦前の3倍にもなっていた。

やがて会社は兵役を終えたヘスが取り仕切るようになっていった。戦後で、人件費も膨大な値上がりをしたにもかかわらず、ミリアム・ハスケルというコスチューム・ジュエリーの特長であり、誇りである手作業を彼は全く変えることはなかった。

そしてミリアムはといえば、公園に通いはじめたのである。

野菜と果物を手に、彼女が勝手に不健康と決めた人に、勧めて食べさせてあげるために。そして時には彼女の持論を大声で演説するために。

仕事はやめるしかなかった。

ある日、それはチーズロールを食べたのがよくなかった。ミリアムには、それが毒だとしか思えなかったのだ。

ヘスが彼女を落ち清かせようとしたが無理だった。彼女は苦しみヒステリックにわめき叫んだ。

コロラドから弟のジョーを呼んだ。彼は姉をなだめるためにやって来た。しかしいつの間にか会社はジョーのものになっていた。

わけもわからず書いたミリアムのサインは会社の売買契約書だった。1950年8月、ミリアムは50歳をこえたばかりだった。

そしてその5年後、ジョーは会社の全てを赤の他人に売ってしまったのである。

ミリアムにはそれを理解する能力はもう残ってはいなかった。着飾って会社に出かけることもあった。しかし、自分が築き上げた会社の敷地にすら入れてもらうことができなかった。キラキラ光る自分のジュエリーにさわることすらできなかった。

誰の上にも月日は流れる。ミリアムにも栄光の日々と同じだけの月日が流れていった。そんな晩年のある日、ミリアムは華やかな結婚披露パーティーに出かけた。以前と同じ様に美しい姿で、その日の彼女はどこから見ても淑女然とした婦人である。

有名なミリアム・ハスケルがよみがえったようにそこにいた。すっと背筋をのばして優雅に食事をしたものである。会話の途中、彼女はその景色の美しさをほめたたえた。

「美しいお庭ですこと。なんていいお天気かしら、木洩れ日がホラ美しい。風がすがすがしくて、こんな素敵なガーデンパーティーに呼んでいただいてとってもうれしいですわ」

けれども残念ながらそこは室内で、木洩れ日もなければ風もなかった。

1981年、82歳で彼女はこの世を去った。

あのフロリダでの休暇の時、荷物の多さに驚いた甥の一家にみとれての事だった。

彼女をかわいそうだと言う人もいる。悲しい人生だと言う人もいる。

82年生きて彼女の華やかな日々は25年位しかなかった。

けれど80余年ただなんとなく生きるのと、25年間に持っている自分の全てを凝縮させ、輝いて生きるのとどちらが幸せだろう。

ミリアム・ハスケルの残した美しいジュエリーの数々は、今も変わることなく、その繊細さ、その色使いの不思議さで人々を魅了し、アンティークとして愛され、輝き続けている。

中村

■ 協力:アンティーク シノ 篠みどり

■ 西洋骨董:エトランゼ 吉原直人

■ 画像提供:渡辺 マリ

■ 参考資料:The Jewels of Miriam Haskell / Jewels of Fantasy / Costume Jewelry