アンティーク考

偉大なる奇人、ウィリアム・モリス

偉大なる奇人、ウィリアム・モリス

「この人は何人分の人生を生きたのだろう?」ウィリアム・モリスの62年の生涯をひもといてみると、ただただ唖然とするばかりである。この男の人生はまったく忙しかった。

モリスは装飾デザイナーだった。織物や染め物職人でもあったし、それを統括する会社の経営者でもあった。画家、詩人、翻訳家であり、印刷工房もつくった。また、政府の不正を正し、戦争反対を訴える運動家であり、社会を変革しようとする社会主義者でもあった。自然を愛し、植物学者のように草花を観察したかと思えば、いつの間にかそれは壁紙や布に移しかえられ、それを上手に販売する凄腕の商売人であり、また、過去の遺産を守る古建築物保護協会のリーダーでもあった。

モリスは理想主義者である。美しいものを求め続け、その美しいものを誰もが持つべきだと思っていた。その美しいものをつくる人は美しい所に住まなければならない。それはつくる人にとっての権利であり、義務だとモリスはいう。モリスはものすごい量の仕事をこなした生真面目すぎる男だった。コツコツと織り機に向かい、ちまちまと刺繍をした。そのくせ妙に不器用で、繊細な線を描き出す画家のくせに、絵を描くのがへたくそだったともいわれている。

絶世の美女と結婚し、悲しみ、苦しみ、それでも愛し続けた男である。そうかと思えば、憎たらしいほどの事業家で、どんどん会社を拡大させたりもする。

この不可思議な男、ウィリアム・モリスはアーツ・アンド・クラフツ運動の先駆者といわれ、近代デザインの基盤を築いたとも評されている。彼はイギリスのヴィクトリア時代に生きた矛盾だらけの偉大なる奇人なのである。

モリスが生きたヴィクトリア時代

そんなモリスを考察する前に、まず彼の生きたヴィクトリア時代の中期から後期までを振り返ってみよう。

時は1800年代半ば過ぎのイギリスである。日本でいえば江戸時代。鎖国の日本に巨艦が姿を見せ始め、どうやら海の向こうには大きな国があるらしいと少々慌て始めた頃である。

その頃、イギリスは、例えば工業生産高がたった一国で世界の半分を占めるほど豊かな国だった。今、イギリス観光に行って目にする多くのものは、このヴィクトリア時代につくられたものである。ビッグ・ベンしかり、最高裁判所しかりタワー・ブリッジしかりである。その華麗なる建造物を次々に生み出したのは、この国が18世紀半ばに世界に先駆けて産業革命をおこしたからである。

たかだかワットが蒸気機関を発明したことに始まるこの革命は世界の流れを変えてしまうほどのすごい技術革命だった。

鉄道は次々に敷かれ、人が動き、物が動き、自動車が走り出す。道路ができる、建物が変わる。人力や馬力しかなかった動力は機械に取って代わられた。産業は瞬く間に進歩する。蒸気船は七つの海に乗り出し、イギリスは一大消費大国となり、世界を制覇したのである。

世界のあらゆるものがイギリスになだれ込み、珍しいものはお金さえ出せば何でもよりどりみどりである。

まさに資本主義という新しい時代の到来である。それまで上流階級といわれた王侯貴族だけでなく、中産階級と呼ばれる人たちもどんどんお金持ちになってくる。そして、そのお金は物に向けられる。

建物、家具、調度品にいたるまで、あらゆる装飾がゴテゴテと施される。ギリシャ風、エジプト風、中国風、日本風、フランス風、ゴシックにルネッサンス、何でもこい、とばかりのミックスである。

商人たちはますます人の物欲をあおり、物が溢れ、物が物で埋め尽くされるほどの贅沢である。それでも人の欲求というのはとどまるところを知らず、なおも人は物をむさぼっていた。

モリス誕生

そんな優雅な生活が送れる中産階級の家にウィリアム・モリスは生まれた。彼の父はロンドンの金融街、シティのビジネスマンだった。そんな一家があれよあれよという間に大金持ちになったのは、銅の採掘事業への投資が成功したからに他ならない。その成功は、まるで領主様のようなすばらしい暮らしをもたらした。ロンドン郊外のエピングの森という緑豊かな場所で、モリスは何不自由なく、すくすくと育ったのである。

モリスが13歳のときに父は死んでしまったものの、その遺産で一家は十分に潤っていた。父の死の翌年、後に「少年飼育場」とモリスがののしるパブリックスクールに入学したが、その3年後に学内騒動が起こり、さっさと自主退学。家庭教師をつけての受験勉強で、かのオックスフォード大学へ入学したのが19歳のときである。

モリスの人生をたどると、何人もの芸術家や著名人が登場するが、そのほとんどがこのオックスフォードに在学中、あるいは卒業後の数年の間に出逢うことになる。

その代表がバーン・ジョーンズである。彼はモリスの生涯を通じて、無二の親友であり、協力者だった。モリスもジョーンズも、無垢な気持ちで聖職者になろうと大学に入ったのである。

オックスフォードといえば、その昔、教会の権威回復をめざす宗教改革運動の総本山的な場所だった。しかし時は移り、そんな風潮はどこへやら。がっかりしたふたりが旅したのがフランスで、彼らはそこでゴシック建築のすばらしさを目の当たりにして、その価値を再確認するのである。

大学時代、モリスが影響を受けていたのがジョン・ラスキンの書いた「ヴェネツィアの石」という本で、中でもその第6章の「ゴシックの本質」という部分は、モリスに強い感銘を与えていた。

ジョン・ラスキンとは、モリスよりも一世代前、歳でいえば15歳上の美術評論家である。当時、彼の思想はセンセーショナルなものとして受け取られていた。ラスキンは機械文明に警鐘を鳴らしていた。そして、ゴシック当時の手仕事でつくりあげていた労働の喜びの大切さ、人間らしさを訴えていたのである。

後の評論家たちの中には、アーツ・アンド・クラフツ運動の源泉をラスキンに求め、彼の思想の実践者がウィリアム・モリスだという人もいる。

ともかく、旅先のフランスの港でモリスとバーン・ジョーンズは聖職者への道を捨て、ともに芸術家として生きていこうと誓い合うわけである。

ロセッティとの出逢い

そんなふたりが崇拝したのが、ロセッティという新進気鋭の若き画家だった。

ロセッティは「ラファエル前派」という芸術革新運動のリーダー的存在だった。「ラファエル前派」とは精神を純化し、自然と密接に関連して、内面から芸術を変えていこうという思想で、そのお手本はイタリア・ルネッサンスのラファエル以前にあると考えたグループである。

近代芸術を語るとき、いつもモリスが筆頭に立つが、このラファエル前派のロセッティたちが大きな影響を及ぼしているのである。

だから、まだうら若きモリスの親友、バーン・ジョーンズは大学の卒業証書も手にせぬまま、ロンドンにいるロセッティのもとに弟子入りしてしまったのだった。

ひとり残されたモリスは大学を出た後、オックスフォードに事務所のあった建築家ストリートへ弟子入りする。

このストリートというのもまた新進気鋭の建築家で、こちらは「ゴシックリバイバル」というゴシック様式復興運動の若手ナンバーワンである。まったくモリスの周辺は才気あふれる有名芸術家ばかり。「才は才を呼ぶ」ものなのだろうか。

モリスがこのストリート建築事務所で出逢うのがやっぱり才能いっぱいのフィリップ・ウェッブという建築家である。彼も生涯、モリスと深い信頼関係で結ばれ、互いに協力して数多くの作品を生み出し、また、さまざまな運動を展開していくことになるのである。

ロンドンでの生活

さて、ストリート建築事務所に弟子入りしたモリスといえば、よほど寂しかったのか、親友バーン・ジョーンズのいるロンドンへ週末ごとに通うことになる。バーン・ジョーンズの所には尊敬すべき先輩、ロセッティがいた。

モリスはまだ22~23歳の若者で、少しは名の通ったロセッティにしても、たかだかモリスより6歳年上の20代後半である。彼らはすぐに意気投合し、ロセッティは兄貴分のような存在になっていた。そしてモリスはロセッティに勧められるままにストリート建築事務所をやめて、絵を描き始めたのである。

この頃になると、ストリートの事務所もロンドンに引っ越ししていて、モリスは親友バーン・ジョーンズと共同生活を始めていたのである。だから何も仕事まで辞める必要はないのだが、モリスにはどうも製図ひきの仕事は向かなかったようだ。

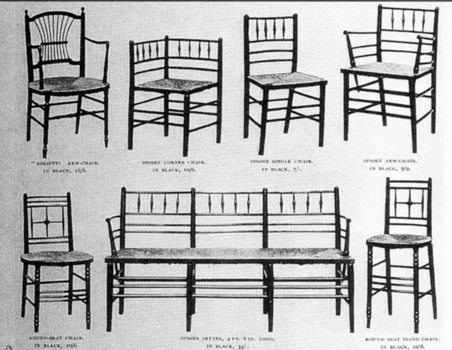

熱中したのは家具のデザインだった。といっても、その家具は自分たちで使うものだったから、いい気なものだといってしまえばそれまでである。

バーン・ジョーンズと共同生活を始めるにあたって、そのアパートに置く家具を探したが、モリスたちの気に入るものが見つからなかった。それならば自分たちでつくってみようとしたわけである。できあがった家具はおよそアパートには不釣り合いな大きなもので、家具がじゃまになって歩けないという事態まで発生した。

デザインはどれも中世風。彫刻は施さず、自分たちで装飾をした。これらの行為はほんのお遊び程度のものだった。しかしこれがこの先レッドハウスでの制作、モリス・マーシャル・フォークナー商会、そしてモリス商会へと発展していく彼らの人生の基盤になったのである。

はじめての共同作業

そんなロンドンでの生活を送っていたある日のこと、ロセッティのもとに舞い込んできた仕事は、古巣オックスフォード大学学生会館の討議室に壁画を描くというものだった。ロセッティはこれを仲間たちの共同製作にしたのである。この仲間にはロセッティのようにけっこう名前の売れ始めた画家もいたが、まだ10代の青年だって含まれていた。もちろん、モリスもバーン・ジョーンズも入っていたし、ストリート建築事務所にいたフィリップ・ウェッブも手伝っていたりする。

壁画の主題は「アーサー王の死」だった。それぞれが、それぞれの画風で、若さという才能を武器に10の壁画を彩ったが、この共同作業は結局完成を見ることはなかった。というのも、ほとんど未熟な画家たちである。彼らが使い慣れない画材で、まだ乾きも不完全な壁に描き始めたものだから、それはどんどんはがれ落ちてしまった。

それに、リーダーのロセッティは自分の担当していた壁も完成させないまま、恋人リジーの病気の知らせを受け取るやいなや、さっさとロンドンに帰ってしまったのである。

ジェイン登場

ただし、ロセッティはこのオックスフォードで恋人リジーの知らせを受ける前にすばらしい美女と巡り逢ったのである。それがモリスの妻となるジェイン・バーデンだった。ロセッティとジェインはたしかに魅かれあっていた。しかし、ロセッティには病身の恋人リジーがいたのである。どうしようもなくせつない思いを募らせるジェインに恋をしたのがモリスだった。

ジェインは馬丁の娘である。身分階級の明確なヴィクトリア時代の社会で、馬丁といえば、上中下と階級を分けたとすれば下に入る。その下の中といったところだろうか。だから、暮らしは貧しかった。片やモリスは裕福な家の御曹司である。このときジェインは18歳、彼女にとってモリスの求婚は、まるで夢のような話だったのだろう。そして恋人のいるロセッティとの淡い恋は簡単に忘れられると思ったのだろう。

やがてモリスとジェインは婚約し、そして1年後に結婚と、話はトントン拍子に進んだのである。

ロセッティによる「Prosperine」油絵1874年©Tate,London2000

モリスによる「LaBelleIseult」油絵1858~1859年モリスによる唯一の油絵

©Tate,London2000

レッドハウスから商会設立へ

この新婚のふたりがケント州に新築したのが画期的な家だと絶賛されているレッドハウスである。

9LDK中庭付き、2階にはゴシック風の3つの丸窓を配した大邸宅である。しかしそれは豪華というよりは頑強という印象を受ける。要はシンプルで機能的なのである。

レッドハウスを設計したのはフィリップ・ウェッブである。この家がレッドハウスと呼ばれた理由は、その外観にあった。当時の家というのはしっくいを塗るのが当たり前だった。しかしこの家は赤レンガそのままだったのである。

そしてこのレッドハウスはその後の建築の世界に大きく影響しているのである。

さて、そのレッドハウスの内装である。モリスは後に室内装飾について「美しいと思うもの、生活に必要なものだけを置くべきだ」と言っている。レッドハウスはまさにその実践の場だった。バーン・ジョーンズとの共同生活でさえ家具にこだわったモリスである。これから愛を育もうとする家にこだわらないはずがない。

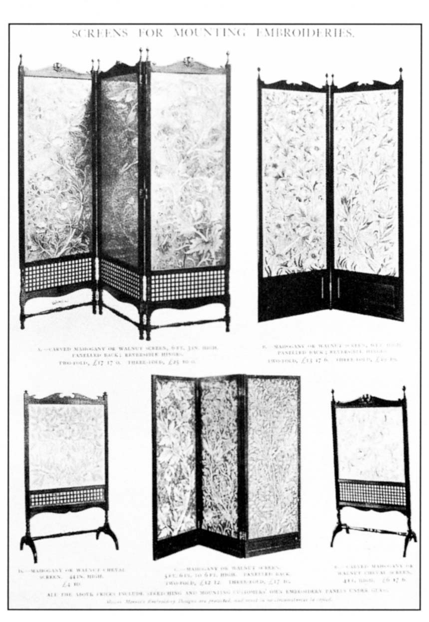

モリスの考え出したレッドハウスの内装はすべての部屋を自分たちで描く天井画や壁画、またステンドグラスやタイル、刺繍やタペストリーで飾り、自分たちのデザインした家具を置くというものだった。この理想の家の内装に加わったのはバーン・ジョーンズ、ロセッティ、フィリップ・ウェッブの3人を初めとする大勢の友人たちだった。彼らは毎週末にレッドハウスに集ってきた。その共同作業で、彼らは語り、楽しみ、そして次第に昂揚していったのである。

そして彼らはついに「インテリアデザインのすべてを手がける会社」をつくろうと決めたのだった。それで発足したのが「モリス・マーシャル・フォークナー商会」である。

それによって彼らは彼らの内にある、くすぶった社会への不満を何かに訴えられると信じたのだろう。

たしかにイギリスは富んでいた。しかし、資本主義社会の発達によって、資本家と労働者はまるで異人種のように違う社会で生きている。町に出れば工場からは四六時中煙が立ち昇り、それがどんどん空を曇らせている。労働者は人間としての尊厳を奪われ、みのりない労働を強いられている。その昔、中世の芸術家は室内の装飾、調度品にいたるまですべて一連の美意識で完成させていた。そして職人は手仕事で、ものをつくりあげる喜びを知っていた。この思想はほとんどラスキンによるところが大きいが、モリスにしてもすでに、手作りで仕上げる大切さを痛感していたのだ。

モリスは後に「人間は機械の主人であるべきで、現在のように機械の奴隷であってはならない。芸術は人間の喜びを表したものである。産業化された工業労働の中では表現できない」と言っている。

商会にチャンス到来

ともかく、思いつきや無鉄砲さも含めて、そんな若者たちのエネルギッシュな思いで発足したモリス・マーシャル・フォークナー商会の創立メンバーは、モリスとおなじみのロセッティ、フィリップ・ウェッブ、バーン・ジョーンズ、P.P.マーシャル、チャールズ・フォークナー、マドックス・ブラウンの7人である。

各人が資本金1ポンドを出し、モリスの母親が100ポンドを出した。モリスは早死にした父から遺産として年額900ポンドを受け取っていたというから金銭的にはひとりだけ恵まれていたようだ。

モリスとその母親が101ポンド、後の6人が6ポンド出したのだから、「モリス・マーシャル・フォークナー」とモリスの名前が筆頭にきて当然なのだが、後はマーシャルとフォークナーとなっている。なぜこのふたりの名前が挙げられたのか、諸説あるが、実際のところ不明である。

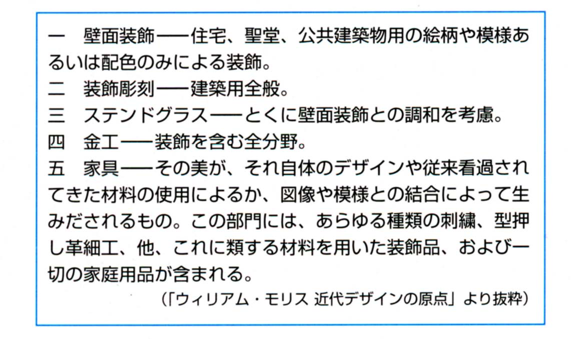

モリス・マーシャル・フォークナー商会の趣意書は次のようなものだった。

モリスがバーン・ジョーンズと共同生活をしたロンドンのアパート近くのレッドライオンスクエアという所に建物を借り、2階をオフィスとショールームにして、地階にはガラスやタイル制作のための窯を作り、4階には工房を設けた。

準備は万端整ったとしても、できたばかりの会社にそうそう仕事が舞い込んでくるはずがない。当然会社は金欠である。それをモリスは父の遺産で補い、何とか会社を維持したのである。

この商会にチャンスが舞い込むのが1862年に開かれた第2回ロンドン万国博覧会である。会社設立1年後のことで、モリスこのとき28歳。この博覧会にモリス・マーシャル・フォークナー商会は中世風の家具や刺繍、ステンドグラスなどを出品し、複数の賞を受賞したのである。特にロセッティやバーン・ジョーンズによるステンドグラスは人々の目を引いた。それはまったくうまく中世の技術や精神を表していたのである。

だから逆にそれらは中世の模倣であるとの非難の声もあったが、それでも商会に仕事の注文が次々に舞い込んでくることになったのである。

主な仕事は教会の内装である。得意のステンドグラスが功を奏した。当時のイギリスは産業の急速な発展により人口が増大し、各地いたる所が教会建築・修復のラッシュだったのである。だから商会はかなり繁盛した。

そんなときに受注した大きな仕事が現在イギリスを代表するヴィクトリア&アルバート美術館の前身、サウス・ケンジントン博物館の「グリーンダイニングルーム」と呼ばれる部屋とセント・ジェイムズ宮殿の「武具の間」と「タペストリーの間」の内装だった。サウス・ケンジントンの方はシックな緑色、セント・ジェイムズ宮殿の方は黒地に金色で統一されていて、それは見事なできばえだった。

この大きな仕事の成功を機にモリス・マーシャル・フォークナー商会は社会的にも不動の地位を手に入れたといえる。そして会社は次々とデザインの分野に進出し、事業を拡大していったのである。

無機的な機械づくりの製品、単一的なヴィクトリア様式にうんざりし始めていた人々は、モリスたちのつくり出す魅惑の世界の空間に引き込まれていったのだろう。

モリス的手仕事考

モリスがこだわったのは職人の手仕事による制作である。例えば、タペストリーなどはひとつひとつ手で織り上げられた。モリスは製品を手仕事によって生み出すことが、職人にとっても至上の喜びだと信じたのであった。

しかし、ここで「はたして」と思わざるを得ない。モリスの理想をすべての職人が理解していたのだろうか。

モリスは職人たちを優遇していたが、だからといって職人たちがモリスと同じ生活ができるわけではない。階級社会において、いくら食いつぶしていようとモリスは父の遺産がある金持ちである。どう考えても職人との生活の格差がありすぎる。楽して暮らしたいのは当然の要求だ。しかし、手仕事をする職人たちの作品は厳しい監督の下、さまざまなチェックを受けた。それは楽ではなく、窮屈この上ない作業ともいえる。それなのにモリスはひとつの作品ができあがるとそれ以上、「もっといいものを」と要求してくる。

人の理想を手放しで歓迎してくれる人などそういるものではない。そこのところをモリスはちょっと勘違いしていた節がある。

それに、職人に厳しく要求すればするほど手仕事はお金がかかるのである。モリスは何も手作りだからいい、と言ったのではない。実際、彼は機械も取り入れている。後につくるカーペットなどはいい例である。しかし、彼が要求する美しいと思うものはほとんど手仕事でしか生み出し得なかったのである。

しかし、同時にモリスは民衆に根付いた作品がつくりたかった。普通に暮らす人々の生活の中に生きる内装を手がけたかったのである。

モリスは後に社会主義者であることを宣言する。労働者に対する搾取を糾弾し、人々の平等を訴えた。それは、40代も後半になってからのことではあるが、社会主義者モリスへと突き動かしていった彼の内なる思いは青年の頃から持っていたのである。しかし、商会に発注される仕事はモリスが美しいと思うものをつくってほしいというものだ。ということは、当然手作りであり、お金がかかる商品である。そしてそれに対してお金を支払える客はお金持ちでしかない。モリスがデザインした絨毯やタペストリーは、その頃の民衆の価値観とはかけ離れた金額だったのである。モリスはそのジレンマに苦しみつつ、描き続け、つくり続けたのだろう。

詩人モリス

本当にモリスは忙しかった。彼がやっと30歳を超えた頃のことである。彼はこのめまぐるしさの中で詩集を2冊出している。「イアソンの世と死」「地上楽園」という詩集である。これらの詩集は人々の称賛を浴びた。特に24の長い物語詩である「地上楽園」は古くからの伝統的な物語に題材を求めて、モリスが詩人として広く世に知られる代表作となった。

モリスといえば、真っ先にデザイナーがイメージされるが、彼は1800年代後半のイギリスを代表する詩人なのである。モリスが自分の詩の才能を認めたのは大学時代の頃である。だから彼は若き日、友人たちの前で朗々と自作詩を朗読しては友人たちを辟易させていたりもした。

彼が詩集を出版したのはこのときが初めてではない。23歳のときには「グウィネヴィアの抗弁」を自費出版している。しかし、この詩集に対して批評家たちはかなり辛辣だった。だから、プライドの高いモリスとしては10年もの間、ぴたりと詩集の出版を控えていたのである。

その彼が自分の切なる胸の内をしたため、世に訴えたのは彼の中に止むにやまれぬ衝動があったからである。モリスは愛に苦しんでいた。彼の愛する美しい妻ジェインには恋人がいたのだった。

ジエインとロセッティそして、モリス

モリスの妻であるジェイン。その彼女の恋人は学生時代からモリスが憧れ、尊敬していた先輩、そして今や仕事仲間でもあるロセッティだったのである。モリスとジェインの間にはジェニーとメイというかわいい娘もいた。それでもジェインは夫、モリスを愛してはいなかったのである。

人はどうして人を愛するのだろう。

愛してはいけない人なんているはずがない。しかし、たしかに誰かを傷つける愛はある。

ジェインとロセッティの仲は周知の事実だった。それでもモリスはこの妻と別れることはできなかった。世間への体裁のためともいわれているが、きっとモリスは自分を愛してくれないこの妻に恋こがれていたのだろう。

板挟みに苦しむジェインが病気になると、モリスは彼女をドイツにまで温泉治療に連れて行った。湯治場で温泉水を飲むことは、当時、病気回復に一番だとされていた。

モリスと一緒に旅立ったジェインに、ロセッティはロンドンから何通もの手紙をしたため、そして彼の得意なカリカチュア(簡単な筆遣いで物事を誇張や滑稽化して描いた絵)を送っている。

そのカリカチュアにはモリスとジェインが描かれていた。モリスが脚光を浴びた彼の著書「地上楽園」を朗読している横で、物憂げとも憂鬱ともとれる暗い顔のジェインがお風呂に浸かりながら温泉水を飲んでいる姿である。これはひとり取り残されたロセッティの悶々とジェインを想う嫉妬でもあり、モリスへの強烈な皮肉だったのだろう。

ロセッティというのはきっと魅力的な男だったに違いない。彼はモリスとジェインが結婚した翌年、リジーと結婚している。リジーとは、あの病気悪化の知らせでロセッティをオックスフォードからロンドンに呼び戻した女性である。しかし、結婚後たった4年で彼女は死んでしまうのだ。自殺だったという話もある。だから、ロセッティにはいつも陰があったりする。皮肉屋でノイローゼ気味だった。

しかし、彼は何といってもラファエル前派のホープであり、才能あふれんばかりの男である。絵もうまければ、詩集だって出している。もともと彼の父はナポリからやってきたイタリアの政治亡命者だった。イタリア人とくれば、女性に対してこの上なく優しいし、甘い言葉もお手のものである。

一方、モリスはとにかく仕事をする、がむしゃらな男である。髪をふりみだし、身なりにも頓着しない。癇癪持ちで、怒ると怒りのあまり物を投げたりする。酒飲みでもある。あれだけ美しい詩を編み出し、デザインするのに、女性に対してはほめ言葉のひとつもいえない。手先は驚くほど器用なのに、性格はすこぶる不器用なのだ。言い換えれば、モリスは本当に正直な男だったといえるのだが、女にとって愛の対象とは言い難い。

ジェインはモリスのことを尊敬していたのだろう。しかし、尊敬と愛とは違うのである。ジェインは痛いほどにロセッティを愛していた。

モリスとロセッティの不思議な関係

考えてみれば、モリスとロセッティというこのふたりの男は奇妙な関係で結ばれている。もともとモリスのロセッティに対する敬愛ぶりは無垢で一途なものだった。その尊敬する先輩に、いくら昔からの恋人がいようと、愛し合っているふたりの心の動きがわからないはずがない。それなのに、モリスはなぜジェインに求婚したのだろう。

ふたりは互いに後世に残るほどの天才である。才能がぶつかり合ったとき、そこに嫉妬が生まれ、妬みが生まれる。だから、ふたりは内心ではひどく反発し、強烈なライバル意識を持っていたのだろう。その表面に表れたのがジェインに対する愛だったのかもしれない。

どれほど才能があっても、仕事ができたとしても、愛に対して人は凡人でしかあり得ない。

そんなふたりにモリスはあきれるような提案をするのである。それは「共同で別荘を借りよう」というものだった。この別荘がモリスが後になっても「地上の楽園」だったと供述しているイギリス中部のコッツウォルズ地方にある石造りの館、ケルムスコットマナーである。コッツウォルズとは古い英語で「羊小屋のある丘」という意味である。

このあたり、古いイングランドそのままの本当に「いなか」なのである。コッツウォルズは昔から重要な資源である石炭が採れなかった。だから、産業革命の頃にも鉄道は敷かれず、手つかずの古き良き田園風景が残ったらしい。こんなすばらしい地にあるケルムスコットマナーはまぎれもなくモリスのお気に入りの家だった。実際、その後ロンドンのハマースミスに転居したときもその家を「ケルムスコットハウス」と名付けているし、モリスが晩年に設立した印刷工房も「ケルムスコットプレス」という。

アイスランドへ旅立つモリス

そんな大好きなケルムスコットマナーをロセッティと共同で借り、愛し合うふたりと子供たちを残して、自分はさっさとアイスランドに旅立つのである。ここまでくれば、もうモリスの自虐としかいいようがない。ロンドンでスキャンダラスな逢い引きを重ねられるよりは、マシだと思ったのかもしれないが、わざわざふたりに愛の館を提供することもない。

ただし、モリスにとってこのアイスランドの旅はただの傷心旅行ともいいがたい。モリスは「地上楽園」を出した頃、アイスランドに興味を持ち、アイスランドの物語の翻訳本を出していた。ここはモリスの創作の新天地だったともいえる。

当時、アイスランドはまだまだ未開の地が残っていた。そこをモリスたち一行(友人3名とガイド)はポニーにまたがって、1ヶ月ほどのかなり過酷な旅をした。そこでモリスの見たものは厳しい大自然と、産業というものに侵されていない人間たちの姿だった。モリスの受けた啓示はそのまま仕事としても表れている。

この頃、モリスは代表作に数えられるいくつもの壁紙をデザインしている。また、自宅をターナムグリーンに移したり、バーン・ジョーンズとイタリアに出かけ、もう一度アイスラ

ンドに向かい、その間に染め物に着手し、「恋いだにあらば」という物語詩の出版もしている。まったく、モリスは忙しい。

悩める男ロセッティ

その間、ロセッティは何をしていたか。

彼は苦しんでいた。不眠症に悩み、精神状態は最悪だった。ジェインをモデルに何枚も絵を描きながら、満ち足りず、焦っていたのだ。

彼の出した詩集に対する評価も良くなかった。それにこの詩集を出すために彼は亡き妻の墓を暴いたのである。彼女が突然死んでしまったとき、悲しんだロセッティは自作の詩を

墓に埋めたのだった。

しかし、彼はどうしてもその詩を取り戻したくなった。当然その行為は非難を浴び、そして彼自身も自責の念に苦しんでいた。自殺のような形で死んでいった妻に対する後ろめたさは、ロセッティがいくら忘れようとしても忘れられるものではなかった。

彼女はなぜそんな死を選んだのだろうか。もともと彼女はノイローゼ気味だったし、病弱でもあった。しかし、彼女がロセッティと結婚したとき、すでにジェインの存在はあった。あのレッドハウスの内装にみんなが興じていたとき、彼女も一緒になって、織物の手伝いなどをしていた。この頃はまだロセッティとジェインの関係はあからさまなものではなか

った。しかし、ロセッティの眼はすでにジェインばかりを追っていたのかもしれない。そしてそれをリジーはもちろん、ロセッティ自身も、そしてモリスもジェインもわかっていたのかもしれない。

ともかく、ケルムスコットマナーでジェインとの時を過ごした後、ロンドンの自宅に帰ったロセッティはそこで阿片チンキを飲んで自殺を図るのである。それは未遂に終わったのだが、その後、ケルムスコットに現れた彼は後遺症で歩くこともできない始末だった。そんなロセッティをかいがいしく看護するのも、やはりジェインなのである。

モリス・マーシャル・フォークナー商会解散

そのうち、次第にロセッティはジェインを独占し始める。憤懣やるかたないのはモリスである。モリスはこれまで溜まりにたまった鬱憤がプツリとはじけたのかもしれない。モリスはとうとうロセッティへ絶縁状を叩きつけたのだった。それはケルムスコットマナーの共同使用を放棄したいというものだった。しかし、その館から手を引いたのはロセッティの方だった。もともとダンディなロセッティにとって、田舎は性に合っていなかったらしい。ジェインがそこにいたから、ロセッティもいただけの話である。

やっとのことで宿命のライバル、恋敵のロセッティを追い出したモリスは、この後、ジェインと子供たちを連れてベルギーに旅に出た。新婚旅行のときと同じホテルに泊まったりしている。今度こそ新しい人生を歩もうと思ったのかもしれない。

そして、モリスはなおも強硬手段に出た。それは、モリス・マーシャル・フォークナー商会を解散して、モリス単独経営の「モリス商会」にするというものである。これはロセ

ッティをはじめとして用のない役員を切り捨てるという意味である。この案は他の役員の猛反対にあった。あのレッドハウスの発足以来、13年の月日が流れ、商会の人気は今、うなぎ登りなのである。

しかし、モリスにしても、ロセッティを切り離すためだけにこの決断をしたわけではない。第一に設立当初の7人の役員の仕事量が違いすぎた。それにいくら人気が出てきたといっても、否応なくかさむ経費で経営は決して楽ではなかった。未だに赤字が出るとモリスの父の遺産から補っていたが、それもそろそろ底をついてきたのである。

結局、モリス側が1000ポンドを支払うことを条件に、ロセッティとブラウン、マーシャルが商会から去ることになった。13年前の1ポンドを考えれば破格の値段だった。

オックスフォード時代から親友であったバーン・ジョーンズ、ストリート設計事務所で出逢い、レッドハウスを設計したフィリップ・ウェッブ、そしてモリスといつも旅をともに

し、思想を語り合ってきたフォークナーは1000ポンドを受け取らず、新しく始まったモリス単独経営であるモリス商会で再出発したのだ。

では、ロセッティとジェインはどうなったのか。会えなくなったからといって愛が終わるものではない。想いだけは自由にどこにでも飛んでいける。それに本当に会いたくなったら、人はどんなことをしてでも会えるものである。事実、ジェインはその後もロセッティと数ヶ月をともに過ごしているし、モリス商会が新しく発足した7年後の1882年にロセッティが死んでしまうまで、ふたりは手紙で語り合っていたのである。

仕事に燃えるモリス

モリスは愛を渇望していた。しかし、愛を与えてくれるのは愛する人ではなく、仕事であり自然だった。だからモリスは自然を描いた。身近にどこにでもある草花を描いていた。モリスはすばらしいデザイナーだった。それと同時に凄腕のディレクターでもあった。モリス商会になってから、デザインは主にモリスとフィリップ・ウェッブ、そしてバーン・ジョーンズが担当していた。モリスはそれぞれのデザインをひとつの美しいパターンにし、それをさまざまな作品に移し替えていった。

商会で一番人気の高かったのはやはりステンドグラスだった。それに壁紙、織りや染めのテキスタイルだった。評判が評判を呼び、商会は総合装飾会社としてますます引っ張りだこになった。

この頃、モリスは特に織りと染めにこだわっていた。だから、染めのために何度も実験を重ねた結果、生み出されたのが有名なチューリップ、マリーゴールド、カーネーションという、まるでお花畑のようにパターン化された花の柄だった。

しかし、モリスはその染めに満足してはいなかった。化学染料を使っていたからである。やがて、「利益だけを求める化学染料を用いた染色は資本家には貢献するが、染色の技術を破壊するものだ」と確信するのである。そしてモリスは自分の願う色が出せないならと、生産を一時中止するのだった。

一方、力を入れたのは織りのテキスタイルである。染めの方はモリス・マーシャル・フォークナー商会の頃から行っていたが、織りはモリス商会になってからのことである。

いかにモリス商会といえども、すべての生産を商会の中だけで行うわけにはいかないから、染めにしても、織りにしても外注という形をとっていた。しかし、染めに関する外注業者は、その理想とはかけはなれた能力しか持ち合わせてなかったので、モリスは失望していた。だから、織りに関しては業者を厳選し、すべて最新の動力ジャカード機を使っている所にした。モリスは他の分野では機械の導入を拒むことが多かったが、こと織りだけは積極的に機械を用いたようである。それは機械を用いても製品の質を低下させないと判断したからである。

織りはジャカード織り機で大量生産される。そのうち、織りに関しては自らつくった方が便利だと考えた彼は、フランスから職人を呼び寄せ、ジャカード織り機を導入し、工房を構えての生産にかかるのである。

モリス商会を発足させてからの約10年はモリスにとって織り、染めをはじめとするテキスタイル生産のピークともいえる。この時期、世にあらわした多くのデザインが後々まで、まるでデザインの教科書のように学ばれ、引き継がれ、影響を与えていくことになった。

東方問題協会の設立

そんな精力的に仕事をこなすモリスだったが、それだけに忙殺されているわけではなかった。1876年、モリス商会設立の翌年、モリス42歳の10月である。彼の目は世界へ、そして政治へと向けられた。

オスマントルコは分裂の危機にあった。それに真っ先に飛びついたのがロシアである。ロシアは南下政策を取っていた。これに危機感を抱いていたイギリスはロシアと対立するオスマントルコと手を組んだのである。

しかし、トルコが今度はブルガリアでキリスト教徒の大虐殺をするのである。死者約15000人。それでもイギリスはロシア南下の方が恐ろしくてトルコと手を切らなかったのである。そんな非人道的な政策に対して、モリスは憤りを覚えた。彼はデイリーニュース紙に批判文書を書いた。モリスの初めての政治的行動である。

モリスは不戦と不介入を訴えた。そして結成されたのが「東方問題協会」である。モリスはこの協会で財務委員となって活躍している。しかし、ロシアの勢力が拡大すると、世論はすぐさま好戦論に傾いたのである。モリスが味わった挫折感は、やがて議会政治に対する不信感となっていった。

古建築保護協会設立

1877年、今度は1通の手紙を報道機関へ送った。「古い建物を修復するな。保護せよ」という内容である。これがウィリアム・モリスが後世にまで名を残す要因となった古建築保護協会設立の第一歩だった。この時代、教会などの建築・修復ラッシュだったのは、前に書いたとおりである。中でも修復はいたる所で行われていた。修復といえば聞こえはいいが、当時行われていた修復は長い年月を経てきた建物の一部やときには大部分を取り壊して、そこに修復する人の価値観で別のものをつくってしまうことだったのだ。

当時はゴシックリバイバルという復興運動の元、盛んにゴシック様式の建築物がつくられていた。この代表者がモリスがオックスフォードで弟子入りしていたストリートを代表とする建築家である。そして彼らが古い建物や教会などを修復していたのである。しかし、12世紀中頃のゴシックと、彼らの唱えるゴシックリバイバルとは、形は似ていても本質的にはまったく違うものだった。

モリスもゴシックに傾倒していた。しかし、モリスの訴えるゴシックは、かつてモリスに衝撃を与えた「ゴシックの本質」を書いたラスキンの思想に基づいたものだ。

ラスキンのいうゴシックは「制作と生活とが一体となった人間の営みとしてのゴシックの融合性」である。「中世の社会の造形には近代忘れられようとしている想像力がある。それはさまざまなバランス感覚のとれた美」なのである。

だからかつての趣味趣向から変化してしまっているゴシックリバイバルで修繕することは、「作り直すことであり、古い建物は打ち壊しになる」とモリスは訴えたのである。

モリスはいう。「修復ではなく、保護するように」と。「危険な壁や雨漏りのする壁を修繕したりする際に、支えたり覆いをしているのが一目瞭然とわかるようにしよう」。そしてそのようにして昔のあるがままの姿で保護したものこそ「教訓的であり、尊いもので、後の世の人たちに引き渡し、受け継いでいけるものだ」といったのである。モリスのこの訴えはすぐに社会に波紋を呼んだ。そして創設されたのが「古建築保護協会」なのである。

モリス商会で開かれた古建築保護協会の初会合ではモリスの友人の画家や建築家だけでなく、有力な思想家や6名の国会議員も席を連ねることになった。そしてモリスは名誉事務局長となったのである。

古建築保護協会の活動

この会が起こした運動はさまざまな建物の修復や再建、取り壊しを中止させたのである。モリスの身近なところとしては、彼が生まれ育ったエピングの森の伐採計画を白紙撤回させている。また、この運動は海外にまで及び、イタリアのサンマルコ聖堂西正面の大改修計画を小さな修理にさせたり、エルサレムのモスク修理に対して、異議申し立てをしたりと多岐に渡ったのである。

しかし、モリスの側にも問題がなかったわけではない。これまで数多くの教会に関わる仕事をこなしてきた商会である。1880年、ソールズベリー大聖堂北側入り口の修復反対運動を起こしたときのことである。建築家はかつてのモリスの師、ストリートだった。モリスは以前、商会でこのソールズベリー大聖堂の南側側廊の改修をしていたのである。それは大聖堂関係者の監督の下に行ったものではあったが、この聖堂にまったくふさわしくない窓を施工していたのである。それに商会の画家であるバーン・ジョーンズが下絵を描いたステンドグラスは聖堂内の他の窓とは異質で不釣り合いだった。

ストリートは「その破壊的な窓の制作者がモリス氏であり、同氏は不思慮にも私のみならず、古建築物を愛するすべての人が遺憾に思う仕事に責任を持った人物であることに疑う余地はない」との抗議文を送りつけてきた。モリスは満足な反撃の言葉がなかった。以後モリスはモリス商会でもっとも大きな収入源であり得意とするステンドグラスの部門を極端に縮小した。

それにしてもこの古建築保護協会は社会的にも大きな意義を持つ団体だった。もちろんそれまでに自然保護や環境保護の思想がなかったわけではない。しかし、実際に行動を起こし、社会と戦った先駆者はモリスなのである。そしてこの思想は1895年に創設されたナショナル・トラストに受け継がれ、今日に至っているのである。

モリスはこの頃からひんぱんに一般の人々に対しての講演活動をするようになる。彼が社会に訴えたかったのは芸術を通しての民衆のあり方であり、自然であり、そして機械文明に対する批判だったのである。

マートン・アビー工房

社会運動に精を出していたモリスではあるが、あいかわらずモリス商会の仕事もこなしている。この頃モリスはすべての仕事を自分の管轄下に置きたいと願うようになっていた。

商会はモリス・マーシャル・フォークナー商会の発足以来、15年以上もの間、若き頃バーン・ジョーンズと共同生活をしたアパートに近いロンドンのレッドライオンスクエアに置かれ、その後、クイーン・スクエアに移ったままだった。しかし、そこでは十分に仕事をこなせなくなっていたのである。

その頃、モリスの自宅はロンドンのハマースミスにあった。この家が「地上の楽園」といって彼が愛したケルムスコットマナーに因んで名付けられたケルムスコットハウスである。モリスはここにカーペット織り機を設置して、自らが毎日何時間も織っていた。ここで生産されたカーペットはハマースミスカーペットと名付けられた。しかし、それでも次々と舞

い込んでくる注文には応えられないし、外注のものにはいろいろな不満が出てくる。また、一時中断していた染めの仕事も再開したい。

そこで彼がつくったのがマートン・アビー工房である。マートン・アビーは今やテニスで有名なウィンブルドンの東側にある。この工房ではタペストリーとカーペットの織り機を置くことができた。手織りジャカード機専用の建物もあれば、染めもできる。ステンドグラスの工房も設置した。徒弟用の宿舎もできたし、事務所もあった。ここでモリスはやっとほ

とんどすべての製品を自分のコントロールの元に置き、より満足できる製品を作り出していくことになる。

ところで、このマートン・アビー工房が開設された翌年に、ロセッティが死亡している。彼は生前から妻リジーと一緒の墓に入ることを拒んでいた。彼はたったひとりで永い眠りについたのである。

社会主義者モリス

めまぐるしく働くモリスは49歳になっていた。1883年、いきなり「自分は社会主義者である」と公言するのである。何が彼を突き動かしたのか。訴えても一向に変わろうとしない社会、機械の横行と劣悪な労働条件、資本主義者の傲慢と労働者の無気力。芸術への無理解と反乱する俗悪商品。

モリスは社会主義団体「民主連盟」(1884年に「社会民主連盟」と改称)に加盟した。有名人である彼は、すぐに有力な会員のひとりとなった。

モリスは自由、平等、友愛の文字の下に大きく枝を伸ばし、そこに教育せよ、先導せよ、組織せよと書いた会員証をデザインして、演壇で弁をふるった。街角にも立った。

社会主義が何であるのか、その本質をモリスが心底理解していたかを疑う声もある。モリスはその頃まだ英訳されていないマルクスの「資本論」をフランス語で読んでいたが、だからといって社会主義のすべてがわかるはずもない。

モリスは社会民主連盟に属していたとき、機関誌「ジャスティス」を創刊し、その年、この会を脱退。今度は自分で社会主義同盟を創設し、そこでも社会主義同盟機関誌「コモン

ウィール」を創刊した。また、自作の劇「テーブルはくつがえるまたはナプキンは目覚める」を上演して、社会主義の理想を民衆に訴えている。

これは有名人モリスだからこそできたことである。しかし、モリスの場合、自分の生活環境、性格、そして生き方に素直すぎた。

モリスのジレンマ

1885年9月のことである。言論の自由擁護集会を巡って多くの逮捕者が出た。モリスもそのひとりだったが、彼だけは有名人であるが故にすぐに無罪釈放となった。このとき、

「警察の態度」という1枚のカリカチュアが描かれている。手に「地上楽園」をもじった「地上の逆説」という旗を持ったモリスが、ふんぞり返ってパイプをくわえ、警察に靴を磨かせている絵だった。

モリスは社会主義を狂信していたともいえる。これによって疎遠になった友人も多い。それでもモリスは社会が変えられると思ったのだろう。しかし、社会という大きな固まりを変革するのは容易なことではない。

社会主義運動はかなりの広がりを見せ始めたが、同時に警察の社会主義者に対する弾圧も日増しに強化されていった。「暗い月曜日」と呼ばれる騒動が起きたのは、モリスが逮捕

された翌年だった。失業者集会のためにトラファルガー広場に集まった約1万人の人々がハイドパークへ行進する際、高級クラブに投石を始めたのだ。市内は大混乱となった。

翌年起こったのが「血の日曜日」である。このときも集まったのはトラファルガー広場で、数千人のデモ隊は警棒で追い回され、ふたりが死亡、100人以上のけが人を出す惨事となった。

これらの事件の後もモリスはパリの社会主義会議に出席し、機関誌に執筆し、何度もの講演を繰り返している。モリスが機関紙「コモンウィール」に執筆した「ユートピア便り」に出てくるのは21世紀のイギリスである。それは自由な社会。楽しみ、働き、物には値段がなく、お金すらない。それぞれが必要なものを好きなだけ選べる社会。モリスの理想とする社会主義は夢想でしかなかったのかもしれない。

アーツ・アンド・クラフツ運動

ところで社会主義者であるモリスは、もちろん商会の仕事もこなしていたが、同時にまた、アートワーカーズギルドという団体にも加入した。

モリス54歳、年間100回以上の講演活動をこなしていた頃のことである。モリスは第1回のアーツ・アンド・クラフツ展に協力するのである。

ギルドとはその会員が互いに助け合い、共通の目的を達成するためにつくられた、互助会のような団体である。中世のヨーロッパでは、商人や手工業者、または宗教のギルドなど数多くあったが、アートワーカーズギルドはもっと近代的な芸術団体のギルドで、権威主義的な芸術ではなく、さまざまな芸術間の垣根をなくそうとする団体だった。

しかし、垣根をなくそうにも実際には美術品と工芸品はしっかりと区別され、美術品の展示は数多くあるのに、工芸品にはその機会が与えられていなかった。そこで、何人かの同士で開催したのが第1回アーツ・アンド・クラフツ展なのである。

アーツ・アンド・クラフツといえば、モリスたちの活動が始まりとされているが、この言葉が初めて使われたのはこの展示会のときで、モリスが50歳を過ぎてからのことである。

この工芸復興運動アーツ・アンド・クラフツの趣旨は工芸品、つまり実用に使う機能性を持ったものも、絵画や彫刻に負けず劣らず芸術的価値があり、美術と工芸は同じ部類に入るのだということだった。

それはモリスが尊敬するラスキンがいった、「つくる喜びを知った人間の営みとしてのゴシックの融合性」であり、「バランスの取れた生きた美」の思想である。

モリスはこの思想を、バーン・ジョーンズとの共同生活、そしてオックスフォードの壁画、レッドハウスの室内装飾、モリス・マーシャル・フォークナー商会、モリス商会と、次々に実践し、体現し続けてきた人なのである。そしてそれはアールヌーボー、アールデコの時代を経て、現在の生活の中に発見できるさまざまな美というものにつながってきている。

もし私にできるなら

これだけいろいろな仕事をこなしてきたモリスである。かなり病気がちになっていた。しかし、モリスはちっとも疲れてはいなかった。

モリスは東方問題協会での活動や、社会主義運動で幾たびもの挫折を味わいながらも、やはり美しいと思うものを追い求めていた。そして見出したのが活字による印刷だった。活字、つまり言葉の伝達物である文字は愛や思想や夢、そしていろいろな技術を形にできるものなのである。

モリスは理想の書物をめざした。そしてつくったのがケルムスコットプレスという印刷工房である。モリスは1冊の本をまるでひとつの建物を建てるように大切につくった。紙は手漉きでなければならなかった。15世紀のイタリアの紙を手本にして、麻から製造した。インクはドイツから真っ黒のものを輸入した。挿し絵はほとんどバーン・ジョーンズが描いた。そしてモリスは3種類の活字をひとつひとつデザインした。

そのひとつ、ゴールデン体という活字は仕上げるまでに1年を費やした。ページの装飾やレイアウトをしたのもモリスである。それは今も本づくりの基本として残っている。

ページをレイアウトするとき、余白を内側でもっとも狭くし、天はやや広く、外側はそれよりも広く、そして地のスペースを一番広くするというもので、これを「ウィリアム・モリスの法則」という。

本を作ったことのある人なら、この法則名を知らなくてもいつの間にか自然に身に付いてしまっている法則である。

1891年に設立したケルムスコットプレスはモリスの死から2年後の98年まで、7年間続いた。その間に刊行した本は53点、1万8千部以上である。本は手動で印刷され、労働にかかる費用は高価なものだった。材料も最高のものだけが使用された。だからケルムスコットプレスは決して利益を上げなかったし、またそのつもりもなかったのだろう。モリスは心から本当に美しいと思う本をつくりたかっただけなのだ。

老後の楽しみ、金持ちの贅沢、理想主義者のわがまま。もしかしたらそんな言葉が当てはまるのかもしれない。社会主義者と宣言したところで、労働者を庇護しようとしたところで、庶民のものをつくろうとしたところで、モリスは結局、金持ちのものしかつくらなかったとよくいわれる。しかしモリスはそれを労働者に使ってもらえる世の中になることを心から願っていたのかもしれない。

本当に美しいものとはいったい何なのか。それはお金に換算できるものなのだろうか。今の社会に置き換えてみても、安い値段で買ったものを1年で使い捨て、環境をむしばむのと、高価なものを何十年も慈しんで使うのと、どちらが本当に良いのだろう。

62年の生涯を閉じたモリスの最期の家である小さな墓をつくったのは、あの愛の園レッドハウスを設計したフィリップ・ウェッブだった。休むことなく仕事をし、報われることのない愛を求め続け、叶えられるはずのない理想を追い続けたモリスのもっとも好きだった言葉「IfIcan(もし私にできるなら)」。

中村 みゆき

【参考文献】「ウィリアム・モリス近代デザインの原点」藤田治彦・著、鹿島出版会、「ウィリアム・モリスへの旅」藤田治彦・著、淡交社、「WilliamMorrisモダンデザインの父ウィリアム・モリス展覧会パンフレット」NHK大阪放送局、NHKきんきメディアプラン、「ウィリアム・モリスアーツ・アンド・クラフツ運動創始者の全記録」クリスチーン・ポールソン・著、小野悦子・訳、美術出版社、「芸術新潮1997年6月号」新潮社、「ウィリアム・モリスとその仲間たち」岡田隆彦・編著、岩崎美術社、「MayMorris1862-1938」WilliamMorrisGallery、「人間復興の工芸」出川直樹・著、平凡社、「アール・ヌーヴォー」マリオ・アマヤ・著、斉藤稔・訳、PARCO出版、「理想の書物」ウィリアム・モリス・著、川端康雄・訳、晶文社「WilliamMorris」Charlotte&PeterFiell・著、Taschen、「NineteenCenturyDesignfromPugintoMackintosh」CharlotteGereandMichaelWhiteway・著、HarryN.Abrams,Inc.、「WilliamMorrisanIllustratedLife」ThePitkinGuide